观察 | 一种简单的农作物秸秆利用方法,因地制宜效能高!

导语

我国的农作物种植总量居世界前列,随着农业的快速发展,各类农作物产量连年创历史新高,同时也产生了大量的秸秆。秸秆还田是当今世界普遍重视的一项增产措施,既杜绝了秸秆所造成的大气污染,实现了CO2的减量排放,又减少了秸秆资源的浪费,从根本上解决了长期施用化肥导致的土壤生态恶化、农产品质量下降等问题,实现低碳农业和循环农业。

一般情况下,秸秆还田主要有以下几种方式:堆沤还田、过腹还田等。

1、 堆沤还田

堆沤还田就是指将农作物的秸秆制成堆肥或者是沤肥等,等待农作物的秸秆发酵到一定程度以后,再将其施入土壤之中。

2、 过腹还田

过腹还田是指借助于牛、马、猪或者羊等这些常见的家畜作为特殊的“中介”,将小麦、玉米、水稻秸秆等进行简单如切割之类的处理之后,作为饲料喂给家畜,然后将这些家畜的粪便施入种有农作物的土壤之中。这种方式就是省时、简单,而且也是目前发现的科学和具有生态型的秸秆还田方式。

除了堆沤还田和过腹还田之外,还有秸秆压碎还田、秸秆覆盖还田等方式。

二、秸秆还田的效能

秸秆主要是指农作物的残体部分,包括根茎、茎杆、叶片等。秸秆含有纤维素、木质素、并含有N、P、K等营养和部分微量元素。秸秆还田的作用有以下五个方面:

1增加土壤养分

秸秆本身是氮、磷、钾养分的来源。经试验表明,10t小麦秸秆含氮50~70kg,含磷50kg,含钾65kg。另外,连年施行秸秆还田,特别是配合施氮,能提高土壤磷、钾的有效性,使用秸秆对土壤微量元素有不同程度的活化作用。

经试验证明,小麦秸秆还田连续五年后,土壤有机质增加1.5%,速磷增加0.027~0.397%,容重降低0.1~0.8g/c㎡。

2改善土壤结构

连续进行秸秆还田,能提高土壤腐殖质含量,改善土壤结构,即水、肥、气、热四性状况,并能降低土壤容量,增加水稳性、团聚体数量结构性系数和非毛管孔隙,特别是在水土流失严重和脊薄的砂土上,秸秆还田的改土效果更为明显。

经试验证明,连续三年秸秆还田使耕耘容重降低0.2~0.198/c㎡,非毛管孔增加了0.5~3.0%,团粒结构大于2mm的粒径增加202.9%,从而使土壤增强了通透性,提高了地温,促进了有益生物活性增强等。

3提高作物产量

秸秆还田能否提高作物产量,与秸秆的还田量、质量、时间、深度以及施氮量均有密切关系。

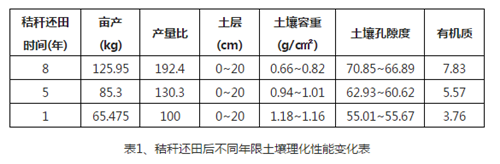

经试验证明,秸秆还田在短时间内对作物增产不明显,只有坚持三年以上,使土壤有机质有了积累,才能显示出增产的效果。据调查,凡是高产稳产的地号都是经过秸秆还田后有机质含量增高的肥沃土壤地号。由表3看出秸秆还田后土壤理化性能的变化对作物产量的影响。

由表中看出,秸秆还田使土壤有机质含量达到一定程度后,土壤中生物活性大大增强,作物产量会成倍增长。

4固土保水,减少风蚀、水蚀

秸秆还田后,地表有秸秆覆盖,能增强抗风蚀和水蚀的能力。由于秸秆还田后使土壤容重变小,孔隙度增大,蓄水能力增强。

经试验证明,地表有20~25%的秸秆覆盖,将获得50%的防风、防水蚀的作用。

5促进菌种发育

秸秆还田能促进根瘤菌和自生固氮菌的发育。根据试验测定,若5t/ha秸秆还田后种豆科作物,每ha土壤氮素积累量增加50kg,其中有20~25kg是秸秆的氮。此外经国外资料介绍,秸秆还田能使土壤中无机氮的损失减少15~20%。

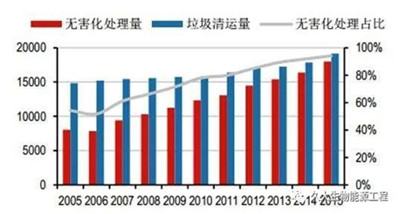

秸秆还田是解决秸秆出路的一个简单办法,应该因地制宜推行科学的秸秆还田方式,支持鼓励开发各式各样的无害化秸秆利用方式。在土壤温湿度和气候条件适宜的地区,推行适量的秸秆还田。我国人多地少,实行体耕不显示,应该倡导在秸秆还田后实行换茬耕作的办法,避免病虫害累积和对同类作物的危害。在不适宜直接秸秆还田的地区,推行集约化秸秆利用形式,以无害化肥料形式还田。

四、结语

秸秆还田对于提高土壤肥力,促进农作物增收、增产,对农业的可持续发展意义重大。当前对秸秆还田的研究大多数集中于秸秆还田的培肥效果及对土壤性质的影响,或同一种还田方式在某一种作物的应用上。若进行不同还田方式在不同的作物或不同地区的应用效果研究,将推动秸秆还田更好的发展。

文章来源:沼气圈

当前位置:

当前位置: